10 Nov #ARENARIA_ Calendario Solidario

Aquí encontrarás la información sobre los días señalados y las personas destacadas en nuestro nuevo CALENDARIO SOLIDARIO 2023.

Gracias por seguirnos!!

ENERO

DIAN FOSSEY

Nacida en San Francisco, Estados Unidos, el 16 de Enero de 1932. Su muerte fue el 26 de Diciembre de 1985 en Ruhengeri, Ruanda. Fue una zoóloga reconocida por su labor científica y conservacionista con los gorilas de las montañas Virunga, en Ruanda y la República Democrática del Congo.

Conocida como una de las primeras primatólogas del mundo, Fossey, junto con Jane Goodall y Birutė Galdikas, formaron las Trimates, el grupo de las tres investigadoras principales en primates: (Fossey en gorilas, Goodall en chimpancés y Galdikas en orangutanes). Las tres fueron enviadas por Louis Leakey a estudiar a los simios en su hábitat natural.

Fossey fundó el Centro de Investigación de Karisoke (Ruanda) en 1967. Dejaos el enlace a la fundación creada en su nombre para la proteccion de y conservación de la naturaleza: https://gorillafund.org/

Sus reportajes publicados en National Geographic concienciaron a miles de personas sobre la caza furtiva de gorilas, siendo asesinada en 1985 para silenciarla. En 1983 publicó Gorilas en la niebla, libro que expone sus observaciones y su relación con los gorilas en todos sus años de estudios de campo (convertido en película). Su trabajo contribuyó en gran parte a la recuperación de la población de gorilas y a la desmitificación de su supuesto comportamiento violento.

Una investigadora con coraje

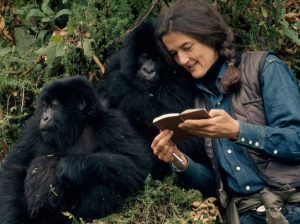

Dian Fossey era una amante de los animales que en 1963 decidió hacer realidad un sueño largamente acariciado, reunió todos sus ahorros y se los gastó en un viaje de vacaciones a África. Una vez allí, determinada a ver al antropólogo más afamado del momento, Louis Leakey, se desplazó hasta la Garganta de Olduvai, en Tanzania, donde se encontraba el famoso yacimiento de fósiles en el que el científico trabajaba junto a su mujer. Aunque en aquella ocasión habló muy poco con Leakey, quedó gratamente impresionada y reafirmó su deseo de trabajar en aquel continente.

Su vocación se vio acrecentada porque en este safari africano, Dian Fossey vio a los gorilas por primera vez en su hábitat natural y, según ella misma ha revelado, este hecho cambió su vida. Posteriormente, en referencia a aquellos momentos, escribió: «Su individualidad combinada con la timidez de su comportamiento, fue lo que conformó la impresión más cautivadora de este primer encuentro con el mayor de los grandes simios». Asimismo ha relatado que cuando en ese viaje su mirada se cruzó con la de un gran gorila, en medio de una espesa vegetación, se sintió fuertemente unida a esos tranquilos y misteriosos animales. Más adelante puntualizaba: «Dejé (África) con pesar, pero no tenía ninguna duda de que, fuera como fuese, volvería para aprender más sobre los gorilas de aquellas nubosas montañas».

De esta manera, Dian Fossey tomó la decisión de explorar aquel vínculo tan poderoso que la unía a aquellos sugestivos simios, y se propuso aprender más sobre ellos. La situación se mostraba, sin embargo, poco prometedora. Por una parte, estos animales vivían en una región que en aquellos años estaba muy convulsionada políticamente y, además, eran cazados con tanta crueldad que los expertos opinaban que difícilmente llegarían al final del siglo. A ello hay que añadir que no parecía haber ninguna oportunidad de trabajo para alguien carente de credenciales académicas como naturalista o investigador de campo, ya que su formación inicial era en terapia ocupacional en California.

Pero Dian Fossey era una mujer muy determinada y así, cuando en marzo de 1966 supo que Luis Leakey daría una conferencia en Kentucky, decidió volver a ponerse en contacto con él. El científico, después de una serie de conversaciones, pensó que se trataba de una persona que podría llevar a cabo el proyecto sobre los gorilas de montaña.

Sólo nueve meses después de que tuviera lugar la entrevista en Kentucky, el 2 de diciembre de 1966, Dian Fossey llegaba a Nairobi firmemente decidida a establecer su campamento en las lejanas montañas del centro de África. La valerosa investigadora ha escrito: «Ni el destino ni la suerte me llevaron a África. Ni tampoco el romanticismo. Tenía un profundo deseo de ver y vivir con los animales salvajes en un mundo que todavía no hubiese sido totalmente cambiado por los humanos. Creo que realmente quería volver atrás en el tiempo.»

En 1967 Fossey empezó su trabajo en una región no sólo aislada y alejada, sino que sufría una situación de gran inestabilidad bajo la amenaza de un posible golpe de estado militar. Pero ella afirmaba no tener ningún interés por la política y sólo deseaba poder empezar lo antes posible un seguimiento de los gorilas e intentar acostumbrarlos a su presencia.

Una semana después de haber montado su campamento, escribió a Louis Leakey: «Hasta ahora, en 23 horas y 17 minutos, he tenido nueve contactos con dos ‘familias’ de gorilas». Había descubierto que eran «más curiosos que aprehensivos» con respecto a ella, y que disfrutaban especialmente mirándola trepar a los árboles, «pelar cortezas y comer hojas». Aunque también en algunos momentos se habían mostrado irritados y habían emitido señales amenazadoras en su contra.

Los primeros meses que Fossey pasó observando a los gorilas de montaña fueron bastante difíciles debido a la dureza del clima y lo escarpado de la zona. La investigadora, sin embargo, continuó su trabajo con decisión y empeño hasta que, una mañana de julio de 1967, una partida de soldados apareció en su campamento y la obligaron a marchar alegando que era por su propia seguridad.

Este inconveniente preocupó notablemente a Fossey, pues ya desde los comienzos de su proyecto se había dado cuenta del alto riesgo existente de que estas magníficas criaturas se extinguieran sólo cien años después de haber sido descubiertas por la ciencia. Afortunadamente, unos pocos meses después pudo regresar provista de los permisos pertinentes para instalarse en una zona que desde 1925 había sido declarada Parque Nacional.

Inasequible al desaliento, buscó y finalmente halló un lugar, en sus propias palabras: «espectacular […] e impresionante en las montañas Virunga […] ideal para el estudio de los gorilas». Más adelante escribía: «El 24 de septiembre de 1967, exactamente a las 4,30 p.m. establecí el Centro de Investigación de Karisoke. […]. Entonces no me hacía mucha idea de que al instalar dos pequeñas tiendas en las soledades de los montes Virunga había iniciado lo que se convertiría en un famoso centro de investigación.»

Poco después empezaron nuevos problemas para Dian Fossey, esta vez con los habitantes del lugar y los cazadores furtivos. Conviene aclarar que, aunque la nueva zona de estudio se encontraba supuestamente en una reserva natural, los furtivos mataban bandas completas de gorilas para capturar las crías y enviarlas a zoológicos que les pagaban un alto precio; además, seccionaban la cabeza, manos y pies a los cadáveres adultos para venderlos como trofeos. Ante esta situación, Fossey temió que los simios fueran exterminados en su totalidad antes de tener la oportunidad de estudiarlos.

Sin embargo, y a pesar de las dificultades, durante los tres años siguientes, Dian Fossey fue capaz de seguir tenazmente el rastro de los gorilas de montaña y terminó por lograr, poco a poco, acostumbrarlos a su presencia. Ningún investigador anterior había pasado tanto tiempo ni había sido tan perseverante en su acercamiento a estos animales.

A medida que su relación con los gorilas se iba profundizando, Fossey registraba con gran detalle todo lo que observaba acerca del modo en que vivían y se comportaban, y a comienzos de 1970 había ya recopilado un gran volumen de información. Pero por esas fechas el problema de los cazadores furtivos se estaba volviendo cada día más grave. Un número creciente de grupos completos de gorilas estaba siendo destruido con tanta saña que la extinción parecía un hecho inevitable.

Antes tales acontecimientos, Fossey literalmente declaró la guerra a todo aquel que intentase cazar en la reserva. Rápidamente tuvo conciencia de que la situación de los simios era tan urgente como alarmante, y asumió la responsabilidad de luchar para salvarlos. Se dedicó a ello con gran devoción y entrega, lo que la llevó a cometer actos de enorme valentía pero también de suma imprudencia. Ejerció toda su influencia, toda su capacidad de organización y de combate para impedir que los cazadores furtivos pudieran continuar matando o capturando a los gorilas.

Para Fossey se inició una desesperada etapa en la que ya le resultaba imposible ser una observadora académica desapasionada. Y, precisamente por estar tan involucrada emocionalmente en su trabajo, con posterioridad algunos científicos intentaron desacreditarla. Se generó entonces un vivo debate en torno a su persona, mientras unos censuraban su actitud, otros demostraron, sin embargo, su simpatía y un notable experto llegó a manifestar: «Cuando se está ante algún tipo de especie rara lo más urgente es trabajar por su protección. La ciencia es, forzosamente, algo secundario.»

Desgraciadamente, la situación se resolvió en tragedia. El 27 de diciembre de 1985, Dian Fossey fue encontrada asesinada en el dormitorio de su cabaña. Fue enterrada en un cementerio local junto a las tumbas de gorilas que ella misma había contribuido a construir. Esta muerte nunca se resolvió, a pesar de que hubo un juicio con un presunto culpable, que muy pronto logró huir, escapando con sospechosa facilidad de la prisión en la que estaba detenido.

Ante esta triste historia, no cabe duda de que Dian Fossey fue una persona notable y trágica que pasó diecisiete años entre los gorilas de montaña en Ruanda, y que no sólo se dedicó al estudio de estos primates, sino que además consiguió atraer la atención del mundo hacia su precaria situación. La célebre primatóloga Jane Goodall, amiga de Fossey, dijo de ella: «Su tumba, entre las tumbas de tantos de ellos, representa el testamento del poder de su dedicación, amor y coraje”. Y Jane Goodall, además, aseguró que «de no ser por la ardua lucha de Dian Fossey para ayudar a los gorilas cuando a casi nadie le importaba, probablemente estos animales ya se habrían extinguido».

Fuente: https://mujeresconciencia.com/2014/06/11/las-primeras-primatologas-ii-dian-fossey-apasionada-defensora-de-los-gorilas-de-montana-en-ruanda/. Escrito por: Carolina Martínez Pulido

FEBRERO

11 F: DIA DE LA MUJER Y LA NIÑA EN LA CIENCIA

¿Por qué dedicamos un día a la mujer y la niña en la ciencia?

La igualdad de género ha sido siempre un tema central de las Naciones Unidas. La igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas contribuirán decisivamente no solo al desarrollo económico del mundo, sino también al progreso respecto de todos los objetivos y metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

El 14 de marzo de 2011, la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer aprobó el informe en su 55º período de sesiones, con las conclusiones convenidas sobre el acceso y la participación de la mujer y la niña en la educación, la capacitación y la ciencia y la tecnología, incluida la promoción de la igualdad de acceso de la mujer al pleno empleo y a un trabajo decente. El 20 de diciembre de 2013, la Asamblea General aprobó la resolución relativa a la ciencia, la tecnología y la innovación para el desarrollo, en que reconoció que el acceso y la participación plenos y en condiciones de igualdad en la ciencia, la tecnología y la innovación para las mujeres y las niñas de todas las edades eran imprescindibles para lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de la mujer y la niña.

La Asamblea General declaró el 11 de febrero Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia en reconocimiento al papel clave que desempeñan las mujeres en la comunidad científica y la tecnología. En su resolución del 22 de diciembre de 2015, el órgano de las Naciones Unidas dónde están representados todos los Estados Miembros aprobó una resolución en la que justificaba la proclamación de este Día Internacional y alababa las iniciativas llevadas a cabo de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres), la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y otras organizaciones competentes para apoyar a las mujeres científicas y promover el acceso de las mujeres y las niñas a la educación, la capacitación y la investigación en los ámbitos de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas.

Sabías qué…?

- Las mujeres suelen recibir becas de investigación más modestas que sus colegas masculinos y, aunque representan el 33,3% de todos los investigadores, sólo el 12% de los miembros de las academias científicas nacionales son mujeres.

- En campos de vanguardia como la inteligencia artificial, donde solo uno de cada cinco profesionales (22%) es una mujer.

- A pesar de la escasez de competencias en la mayoría de los campos tecnológicos que impulsan la Cuarta Revolución Industrial, las mujeres siguen representando sólo el 28% de los licenciados en ingeniería y el 40% de los licenciados en informática y computación

- Las investigadoras suelen tener carreras más cortas y peor pagadas. Su trabajo está poco representado en las revistas de alto nivel y a menudo no se las tiene en cuenta para los ascensos.

Existen infinidad de iniciativas vinculadas a este día. Os dejamos alguna de ellas para que podais indagara ,ás acerca de este día.

https://mujeresconciencia.com/

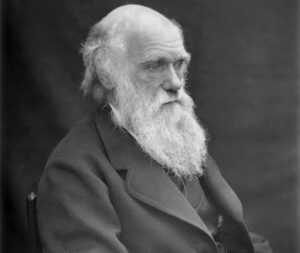

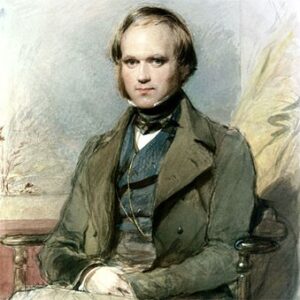

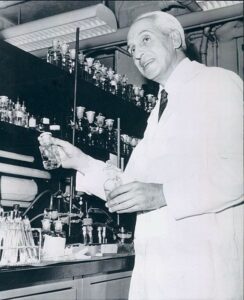

CHARLES DARWIN

Charles Robert Darwin nació en Sherewsbury el 12 de febrero de 1809. Desde muy pequeño Darwin dio muestras de una gran afición por el coleccionismo, le gustaba recolectar y clasificar conchas y minerales, pero también monedas y sellos. Era el quinto de seis hermanos y en su familia (especialmente en su abuelo) siempre hubo interés por el estudio de la naturaleza. De esta forma el pequeño Darwin aprendió, desde muy pequeño, a amar el conocimiento por el mundo natural. Otra idea importante que le fue enseñada desde su infancia es el respeto por todas las personas, de hecho la familia de Darwin siempre estuvo en contra de la esclavitud de personas de cualquier raza.

En 1825 ingresó en la universidad de Edimburgo para estudiar medicina y seguir los pasos de su padre. Pero a Darwin no le interesaba la medicina y aunque aprendió muchas cosas útiles en Edimburgo (taxidermia, anatomía y geología) tras un par de años decidió, junto a su padre, ir al Christ’s College en Cambridge para realizar la licenciatura en Artes y llegar a ser pastor anglicano. Durante su estancia en Cambridge Darwin aumento sus conocimientos en ciencias naturales, especialmente en entomología, gracias al profesor de botánica John Stevens Henslow.

Terminados sus estudios, en 1831, Darwin tenía claro que no quería dedicarse a la carrera eclesiástica, por el contrario cada vez estaba más decidido a dedicarse en cuerpo y alma a la investigación de la naturaleza. Inspirado por la lectura de los viajes científicos de Alexander von Humboldt, Darwin empezó a tener claro que debía ampliar sus conocimientos participando en una misión científica que le permitiera viajar a otros lugares del planeta.

Esta oportunidad le llegó muy pronto cuando embarcó en el HMS Beagle para una misión que durante cinco años le llevaría a América del Sur, África y Oceanía.

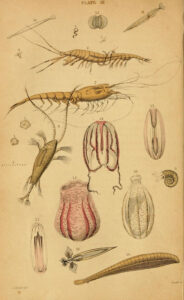

Durante este viaje Darwin pudo estudiar y recolectar muchas especies tanto marinas como terrestres. Examinó y tomo notas sobre ejemplares fósiles, plantas, invertebrados…. Pero también sobre minerales y rocas y sobre como éstas se conforman en estratos. Poco a poco, año tras año y observación tras observación, Darwin comenzó a desarrollar una idea: una hipótesis sobre el origen de las especies.

Cuando Darwin regresó a Inglaterra ya era un científico famoso debido a las colecciones de animales, fósiles y plantas que él había ido enviando durante su viaje.

Tras mucho trabajo relacionado con las increíbles colecciones que había conseguido durante su misión científica, Darwin decidió casarse y unos años después se trasladó con su familia al campo, buscando la tranquilidad que necesitaba para desarrollar, con calma, sus ideas científicas.

Durante muchos años estuvo estudiando sus colecciones, ampliando sus lecturas y repasando las anotaciones que realizó durante su viaje. Poco a poco fue cristalizando en su mente la idea de que la diversidad biológica se debe a que las especies han ido evolucionando a lo largo del tiempo mediante un proceso de selección natural. Esta evolución permite la adaptación de los seres vivos a los constantes cambios que sufre su entorno.

Darwin presentó su teoría a la “Sociedad Linneana de Londres”, junto con un artículo de Alfred Russel Wallace quien había llegado a las mismas conclusiones de forma independiente. Unos años después publicó sus ideas en el libro “Sobre el origen de las especies” donde desarrollaba mejor su teoría a la vez que la respalda con multitud de evidencias. Este libro fue un “superventas” y generó mucha controversia, la sociedad aún no estaba preparada para las ideas de Darwin.

¿Qué es la teoría de la evolución?

La teoría de la evolución es un conjunto de ideas y evidencias científicas que proponen un modelo que explica la diversidad de las especies biológicas en nuestro planeta. Como teoría científica debe de ser amparada por pruebas y evidencias que la respalden y esto lo ha conseguido, ininterrumpidamente, desde su propuesta por Darwin y Wallace.

Multitud de evidencias (paleontológicas, anatómicas, fisiológicas, genéticas, etc.) respaldan la idea de que las especies que han poblado y pueblan nuestro plantea (incluida la especie humana) han evolucionado a través del tiempo transmitiendo a sus descendientes diversas variaciones genéticas que, en el caso de ser favorables, les han proporcionado ventajas a la hora de sobrevivir en un entorno cambiante.

Principales publicaciones

- The Voyage of the Beagle (1839).

- On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life (1859).

- The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex (1871).

- The Expression of the Emotions in Man and Animals (1872).

Fuente: https://www.kids.csic.es/cientificos/darwin.html

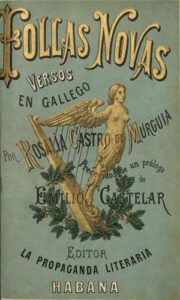

ROSALÍA DE CASTRO

Pionera de la literatura gallega y de la poesía española. Considerada una escritora clave del siglo XIX, Rosalía de Castro devolvió al gallego su estatus de lengua culta y fue precursora tanto de la poesía española como del pensamiento feminista.

La obra de Rosalía de Castro, la gran maestra de las letras gallegas que murió el 15 de julio de 1885 a los 48 años víctima de un cáncer uterino, rezuma ansiedad y angustia ante extraños presentimientos. Rosalía de Castro, poseedora asimismo de una sensibilidad desgarradora, describe de un modo inigualable el paisaje gallego, al que muestra como una naturaleza misteriosa rodeada de un halo de indefinible tristeza y melancolía.

Nacida en Camino Novo, un arrabal de Santiago de Compostela, el 24 febrero de 1837, Rosalía fue hija natural de Teresa de Castro, una hidalga venida a menos, y de un sacerdote, José Martínez Viojo. Bautizada con el nombre de María Rosalía Rita, se libró de entrar en la inclusa gracias a que su madrina y sirvienta de su madre, María Francisca Martínez, se hizo cargo de ella. Hasta que cumplió los ocho años, Rosalía estuvo bajo la protección de su tía paterna, Teresa Martínez Viojo, que se trasladó a Padrón y a Santiago, hasta que los rumores y las historias que se contaban acerca de su familia y sobre su nacimiento se fueron olvidando. Entonces su madre y su familia materna se hicieron cargo de ella.

Se conoce muy poco sobre la etapa escolar de la joven Rosalía, pero se sabe que recibió las primeras lecciones de música y dibujo en la Sociedad Económica de Amigos del País, aunque es muy posible que en algunos casos su aprendizaje fuera autodidacta. Rosalía debutó a los quince años como actriz en el Liceo de la Juventud de Santiago en una obra teatral de Gil y Zárate titulada Rosamunda.

En 1856, se trasladó a Madrid donde se instaló en casa de una amiga de su madre y fue allí donde conoció a su futuro marido: Manuel Murguía. Murguía era un brillante periodista que tuvo un papel muy destacado en el Rexurdimiento cultural galego, pero también fue una persona acomplejada por su físico, ya que era extremadamente bajo. Las malas lenguas decían también que era un hombre irascible y profundamente antisemita. Rosalía de Castro publicó un folleto de poesías en castellano titulado La Flor, que él reseñó apasionadamente en el periódico La Iberia.

En octubre de 1858, Rosalía y Manuel se casaron, pero al parecer el matrimonio pasó al principio por ciertas estrecheces económicas. A pesar de todo, y aunque Rosalía nunca cambió su carácter melancólico y su escepticismo ante el amor, la poeta quiso mucho a su marido, con el que tuvo seis hijos. Manuel estimuló la capacidad literaria de se mujer, hasta hacer posible la publicación de su obra más famosa, Cantares Galegos, obra que se ha convertido en la pieza angular del resurgimiento de la literatura gallega del siglo XIX. De hecho, se ha llegado a decir que si Rosalía escribió esta obra es por que su marido la animó a ello. Gracias a él, aquel «poemario» se convirtió en la primera gran obra de la literatura en gallego, una lengua que hasta ese momento sólo se asociaba a las clases más bajas de la sociedad, la ignorancia y el atraso.

En 1859, Rosalía publicó su primera obra narrativa: La hija del mar. Una novela romántica que la escritora dedicó a su marido: «A ti, que eres la persona que más amo dedico este libro, cariñoso recuerdo de algunos días de felicidad, que, como yo, querrás recordar siempre». En 1862, poco antes de morir, su madre le confesó quien era su padre y a raíz de ello Rosalía escribió una colección de poemas en castellano que tituló: A mi madre. Años más tarde, un poco antes de encontrarse con Gustavo Adolfo Bécquer, la autora escribió su famoso poemario y la novela El caballero de las botas azules.

Desde 1871, y con el nombramiento de su marido como director del Archivo de Galicia y de la Biblioteca Universitaria de Santiago, Rosalía ya no se movería de su Galicia natal. Profesionalmente aquellos fueron unos años tranquilos, aunque en lo personal la tragedia se cebó en su familia: Adriano, su hijo pequeño, murió en 1876 a causa de una mala caída, hecho que la autora plasmó en su obra En las orillas del Sar, y, más tarde, su última hija,Valentina, nació muerta.

En una proyección social y solidaria hacia las mujeres, Rosalía escribió Follas Novas en 1880. Esta obra marcaría un nuevo giro literario de la escritora, tal como ella misma manifestó en el prólogo: «Lo que siempre me conmovió fue las innumerables cuitas de nuestras mujeres, amorosas criaturas con propios y extraños, llenas de sentimiento, tan esforzadas de cuerpo como blandas de corazón y también tan desdichadas que se dijeran nacidas sólo para soportar cuantas fatigas puedan afligir a la parte más débil y sencilla de la humanidad».

Sus críticas a ciertas tradiciones gallegas, así como al machismo imperante en la época, publicadas en el diario El Imparcial en 1881 fueron objeto de más de una respuesta salida de tono a lo que ella, sin inmutarse, llegó a responder: «Yo por mi parte, añadiré que soy vieja para recibir lecciones de un maestro de escuela y por lo tanto que me atengo a lo que mi decencia me dicta, que en esto es el mejor juez que puede hablar» .

Sus últimas palabras, antes de morir de un cáncer de útero se las dijo a su hija el 15 de julio de 1885: «Abre la ventana, que quiero ver el mar». Después de ser enterrada en el cementerio de Adina, el 15 de mayo de 1891 su cadáver fue exhumado para ser trasladado a Santiago de Compostela, donde fue nuevamente sepultado en un mausoleo diseñado específicamente para ella por el escultor Jesús Landeira y que está situado en la capilla de la Visitación del Convento de Santo Domingo de Bonaval.

Bolsa Rosalia: Abride a fiestra que quero ver o mar_Arenaria

Sin embargo, la verdadera valoración de la obra de Rosalía de Castro no llegaría hasta la aparición de los modernistas y la Generación del 98. Fue entonces cuando se reconoció a Rosalía como una creadora afín a su espíritu. Su importancia como escritora no sólo tiene que ver con su obra, sino con su forma de enfrentarse a la vida. Incluso ha llegado a ser considerada como el alma de Galicia. El escritor gallego Manuel Curros Enríquez, contemporáneo de la poeta, dijo de ella: «Rosalía es Galicia que pasa rumiando su tristeza de siglos».

Fuente: https://historia.nationalgeographic.com.es/a/rosalia-de-castro-pionera-de-la-literatura-gallega-y-de-la-poesia-espanola_15491

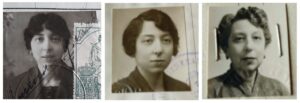

ISABEL ZENDAL

El origen humilde de esta mujer nacida en un pequeño pueblo de A Coruña no hacía presagiar el papel fundamental que iba a desempeñar como enfermera para la salud comunitaria en la España de principios del siglo XIX. Sus padres eran agricultores e Isabel fue la segunda de los nueve hijos que tuvieron, aunque tres de sus hermanos no consiguieron superar el primer año de vida.

Isabel Zendal, o Sendalla o Zendalla -pues existen más de 35 versiones de registro de su nombre- fue la única de la familia que asistió a clases particulares con el cura de la parroquia. Una formación temprana y poco común para una mujer joven de su clase social que posiblemente influyó de manera determinante en su trayectoria posterior. De igual manera, tuvo un fuerte impacto en la vida de la joven Isabel la prematura muerte de su madre a causa de la viruela cuando ella solo tenía 13 años de edad.

Desde al menos dos milenios atrás la viruela atacaba al ser humano, pero Isabel Zendal vivió una época de especial virulencia. Durante el siglo XVIII y principios del XIX Europa estaba viviendo un agresivo brote de esta enfermedad que presentaba una mortalidad especialmente elevada. Se calcula que en aquel momento podía llegar a matar a 400.000 personas al año. Y los que sobrevivían sufrían importantes discapacidades de por vida.

A principios del siglo XVIII se habían empezado a desarrollar algunos mecanismos de prevención e incluso tratamientos que mitigaban sus efectos, pero nada comparable a la gran aportación de Edward Jenner. Este médico inglés consiguió probar la eficacia de una vacuna contra la viruela en 1796, tras lo cual empezó a cambiar la manera de enfrentarse a los mortíferos brotes de esta enfermedad, que también había causado estragos y lo seguía haciendo en las colonias de ultramar del Imperio español.

El médico de la corte de Carlos IV, Francisco Javier Balmis, estaba al tanto de los éxitos obtenidos por su colega inglés y persuadió al rey, cuya hija había muerto a los tres años víctima de la viruela, para que financiara una expedición con el objetivo de distribuir la vacuna en el Nuevo Mundo: la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna.

Para entonces, Isabel Zendal ya había comenzado su trayectoria profesional. Había trabajado como ayudante y como rectora en el Hospital de la Caridad de A Coruña, y más tarde se convirtió en la rectora de la Inclusa o Casa de Expósitos, donde se recogía y criaba a los niños huérfanos. Además, se había convertido en madre soltera de un niño llamado Benito.

ENCARGADA DE LAS VACUNAS VIVIENTES

Fue en este momento cuando el doctor Balmis pidió permiso al rey para incorporar a Isabel Zendal a la expedición en calidad de enfermera. Puesto que la vacuna no podía mantenerse a una temperatura adecuada durante todo el trayecto transatlántico que debía realizar el barco, se decidió inocular a un grupo de niños y llevarlos al viaje como recipientes vivos de la vacuna. E Isabel Zendal sería la encargada de asegurar la salud y el bienestar de estos preciados integrantes de la expedición.

La propuesta de Balmis supuso para Zendal un reconocimiento social, ya que percibió el mismo sueldo que los demás enfermeros hombres, y la posibilidad de salir de su reducida realidad del pueblo que, junto con sus circunstancias, la condenaban como a muchas otras mujeres, a una existencia limitada al trabajo y al cuidado de los hijos.

Así fue como Zendal se convirtió en la primera enfermera de la historia en participar en una misión sanitaria internacional. Además, una misión que cosechó grandes éxitos. Cuando el navío María Pita alcanzó la costa de Puerto Rico en febrero de 1804 todos menos uno de los niños habían llegado vivos y con buena salud, incluido su hijo Benito, que también participaba en la misión. Era una auténtica proeza considerando los peligros y la dureza que suponía un viaje como ese a principios del siglo XIX. Balmis describió así la labor de una enfermera que “con el excesivo trabajo y rigor de los diferentes climas que hemos recorrido, perdió enteramente su salud, infatigable noche y día ha derramado todas las ternuras de la más sensible Madre sobre los 26 angelitos. […] Los ha asistido enteramente en sus continuadas enfermedades.”

Fueron 23 niños de entre 3 y 9 años procedentes de la Casa de Expósitos de A Coruña los que viajaron a América, y otros 26 a Filipinas durante los 10 años que se alargó la expedición. Gracias a los médicos, enfermeras y el grupo de niños se calcula que se vacunaron unas 250.000 personas, contribuyendo así a la inmunización de la comunidad.

Se sabe muy poco de los últimos años de la vida de Isabel Zendal. Igual que todos los niños que viajaron, ella tampoco regresó a España, pues sí se sabe con certeza que murió en Puebla de los Ángeles, México. A pesar de la escasa información, afortunadamente la memoria ha sido un poco más benevolente con su figura. Existen premios, escuelas y calles con su nombre, y numerosos autores le han dedicado novelas, cuentos o películas, pues desde 1950 esta mujer pionera está reconocida por la OMS como la primera enfermera de la historia en misión internacional.

Fuente:vhttps://historia.nationalgeographic.com.es/a/isabel-zendal-primera-enfermera-mision-internacional_15935

MARZO

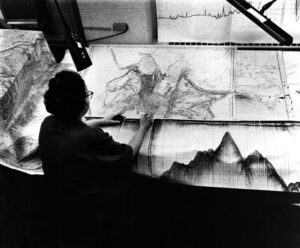

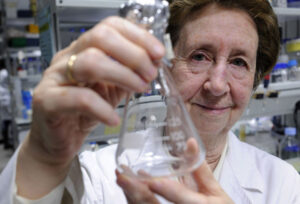

AIDA FERNÁNDEZ RÍOS

Aida Fernández Ríos nació en 1947 en Vigo, rodeada de un ambiente marinero. Cuando era pequeña, su tío, que participaba cada año en las campañas de pesca en Terranova, le traía dibujos que él mismo hacía y le contaba multitud de anécdotas del trabajo en alta mar.

Aunque el océano le fascinaba, Aida nunca pensó en hacer de ello su profesión. Empezó a estudiar peritaje mercantil en la escuela de comercio pero, a causa de la salud de su padre, lo dejó para trabajar en una imprenta y ayudar a su familia. Se apuntó a clases de francés y allí conoció a una científica del Instituto de Investigaciones Pesqueras que le despertó su interés por las ciencias marinas y la animó a prepararse las oposiciones de ayudante de laboratorio.

Dicho y hecho. Con 25 años Aida aprueba los exámenes y empieza a trabajar desde el escalafón más bajo. Sus primeros años se dedicó a analizar otolitos, unas estructuras calcáreas que tienen los

peces en la cabeza y que permiten determinar su edad, algo imprescindible para poder gestionar las pesquerías de forma sostenible.

Tanto le gustaba su trabajo que se matriculó en la universidad para estudiar Biología. Compaginó sus estudios con el trabajo de ayudante, terminó la carrera e hizo el doctorado sobre el fitoplancton de la ría de Vigo y las condiciones ambientales que influyen en su crecimiento. Su interés científico fue poco a poco dirigiéndose a comprender los cambios físicos y químicos en el océano y entender cómo éstos repercuten en los ecosistemas y en el clima de todo el planeta. Participó, junto a científicos de todo el mundo, en el primer estudio global para cuantificar el CO2 procedente de la quema de combustibles que acumulan los océanos, un trabajo que puso en evidencia uno de los principales problemas a los que se enfrentan nuestros mares: la acidificación. Desde entonces, Aida se dedicó a estudiar este proceso y alertar de sus efectos en organismos con estructuras calcáreas como los mejillones.

Aida fue ascendiendo en su trabajo, primero en la escala técnica y luego en la científica, hasta lograr, después de mucho esfuerzo, promocionar al grado más alto en su institución: Profesora de Investigación. Además, en 2006 se convirtió en la primera mujer en dirigir el Instituto de Investigaciones Marinas del CSIC, la misma institución en la que comenzó a trabajar treinta años antes sin apenas formación. Un extraordinario ejemplo de superación.

Autora de más de un centenar de trabajos de investigación en revistas internacionales promocionó en su carrera investigadora hasta el grado más alto, el de profesora de investigación, y fue la primera mujer en dirigir el Instituto de Investigaciones Marinas (IMM-CSIC) entre 2006 a 2011.

En 2001, fue galardonada con el premio Galega Destacada y se convirtió en la tercera mujer en ingresar en la Real Academia Gallega de Ciencias (RAGC) el 6 de junio de 2015.

Seis meses después, Aida moría a los 68 años en un accidente automovilístico en Moaña el 22 de diciembre de 2015.

Fuente: https://oceanicas.ieo.es/aida-fernandez-rios-y-los-azares-de-la-vida/ https://oceanicas.ieo.es/historias-de-pioneras/aida-fernandez/

LYNN MARGULIS

El prestigioso paleontólogo del Museo Norteamericano de Historia Natural, Niles Eldredge, ha escrito: «El sueño de todo científico es hacer que se reescriban los libros de texto básicos, Lynn Margulis lo ha conseguido».

En efecto, esta insólita científica, nacida en 1938 en Chicago, ha sido considerada por muchos de sus colegas como una bióloga teórica de notable talento, incluida entre los pensadores más estimulantes y originales de su generación. Sin embargo, las cosas no resultaron fáciles ya que la mayor parte de su carrera transcurrió en los márgenes de lo aceptable por sus colegas. Así, aunque un importante colectivo de expertos se hizo eco de su pensamiento, el trabajo de esta estudiosa, en muchos sentidos, ha sido, y aún lo es, controvertido.

Lynn Margulis dedicó su vida profesional a investigar el microcosmos de los organismos más pequeños de la Tierra. Su tarea se centró en desmenuzar cómo evolucionan y cómo se relacionan unos con otros, pero, dada la falta de familiaridad de la comunidad científica con los microorganismos que existen en nuestro planeta, se vio obligada a batallar contra lo establecido a veces muy duramente.

La principal contribución de esta investigadora tuvo que ver con discurso evolucionista, tema en el que logró enriquecer la célebre teoría de la evolución biológica con sus brillantes descubrimientos sobre el mundo microbiano. Margulis demostró que las células nucleadas o eucariotas –de las que están hechos todos los organismos vivos: los hongos, las plantas, los animales, y numerosos seres unicelulares– no sólo descienden de bacterias, sino que son literalmente amalgamas de células bacterianas diversas.

La asociación física entre organismos de especies distintas, llamada simbiosis, ha tenido, según Margulis, una importancia crucial en la historia de la vida. El caso más destacado sería el de la célula nucleada, donde sus componentes, organismos más simples, se han integrado para producir nuevos e inesperados resultados. «Todos somos comunidades de microbios. Cada planta y cada animal en la Tierra es hoy producto de la simbiosis», escribía la investigadora.

Pero Margulis no se quedó aquí, fue mucho más allá. Mientras que la mayoría de los biólogos ponían el énfasis en el papel de la competición en el proceso evolutivo, ella acentuaba la cooperación, echando por tierra la arraigada creencia de que sólo sobrevive el más fuerte. En sus propias palabras: «El pacto es la simbiosis, al final nadie gana ni pierde sino que hay una recombinación. Se construye algo nuevo».

Sin romper totalmente con los postulados de Darwin, y de la mayoría de sus sucesores, Margulis logró agitar las aguas de nuestra interpretación del mundo vivo, demostrando el valor de la cooperación como mecanismo evolutivo. En esta línea, el ecólogo de la Universidad de Yale, George Evelyn Hutchinson, ha dicho: «La revolución tranquila ocurrida en el pensamiento microbiológico es principalmente debida a la visión y el entusiasmo de Lynn Margulis. La suya [fue] una de las mentes especulativas más constructivas, inmensamente informada, altamente imaginativa y, en ocasiones también un poco provocadora».

El original pensamiento de Lynn Margulis puso de manifiesto que era alguien que batallaba combatiendo lo establecido. Algunos colegas citaron su trabajo como ejemplo de las excelencias de la investigadora, considerándola una teórica que removió los límites del pensamiento biológico con sugerentes hipótesis. Los científicos como ella, esforzados en cambiar la visión preestablecida del mundo que nos rodea y del que formamos parte, han sido impulsores del avance de la ciencia.

Sin duda, esta singular estudiosa ha pasado a la historia de la Biología precisamente por mirar con otros ojos lo conocido. Su manera de pensar, abierta y tolerante, ha quedado claramente reflejada en su alegato: «La ciencia es sólo una forma de conocimiento, pero ciertos científicos la conciben como una religión en la que no caben ideas disidentes».

A pesar del rechazo inicial, Lynn Margulis consiguió merecidamente un gran número de premios e importantes reconocimientos entre los que, por ejemplo, podemos destacar que desde 1983 disfrutó de la condición de miembro de la Academia Nacional de las Ciencias de Estados Unidos. En mayo de 1998 fue seleccionada por otra academia, la de las Ciencias y las Artes; y cuando fue escogida, un académico atestiguaba: «La elección de la profesora Margulis como Miembro de la Academia se añade a sus numerosos premios, y representa un reconocimiento muy apropiado de su estatura internacional dentro de la comunidad científica.»

En lo que respecta al tema de la mujer en la ciencia, o simplemente como trabajadora asalariada, la investigadora, ante algunas preguntas de periodistas, resultaba tajante: «Yo no hablo de mujeres ni para mujeres: es demasiado limitado». En cierta ocasión declaraba punzante: «Hay quienes han dicho que mi estilo de trabajo sobre la evolución es femenino, y eso es un error».

Una de las grandes satisfacciones de su vida fue la de ser considerada por encima de todo una profesora, y desde 1989 hasta su muerte ocupó plaza como catedrática del Departamento de Geociencias de la Universidad de Massachusetts (Amherst), donde conquistó el cariño y el respeto de sus numerosos alumnos. Desde 1973, la División de Ciencias de la Vida de la NASA (National Aeronautics and Space Administration) financió durante décadas su investigación.

Además, Lynn Margulis, que hablaba correctamente español, francés e italiano, llevó a cabo investigaciones en Francia, Alemania, Suiza, México, Italia y también en España. En nuestro país colaboró asiduamente con diversas universidades, y en uno de sus trabajos estudió los tapetes microbianos localizados en el delta del Ebro, logrando resultados sumamente interesantes.

La popularidad de esta científica como conferenciante internacional en los campos de la Microbiología y de la Ecología la convirtió durante muchos años en uno de los más renombrados miembros de la comunidad científica internacional. Así por ejemplo, en 1997 fue elegida Miembro Extranjero de la Academia Rusa de las Ciencias Naturales. Esta investigadora fue además una prolífica escritora, autora y coautora de cientos de publicaciones incluyendo artículos científicos, libros de texto y de divulgación, películas y videos.

Lynn Margulis falleció el 22 de noviembre de 2011 a los 73 años de edad. Sin duda, con ella se perdió a una de las figuras más interesantes de la biología evolutiva. Sus ideas, más o menos controvertidas, han contribuido en gran medida a fomentar el pensamiento crítico en la investigación científica. Nunca perdió su entusiasmo por la Ciencia y por el debate enriquecedor.

Fuente: https://mujeresconciencia.com/2014/07/16/lynn-margulis-la-vida-desde-la-cooperacion-microbiana/

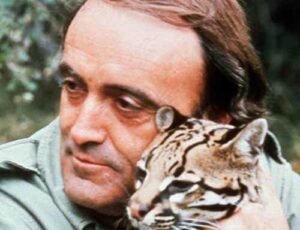

FÉLIZ RODRIGUEZ DE LA FUENTE

Félix Rodríguez de la Fuente profetizó que nuestro mundo se convertiría en la ‘civilización de la basura’. Su legado, su voz inconfundible y su amor por la divulgación sobre el respeto a la naturaleza y los animales marcó una época.

Félix Rodríguez de la Fuente dejó este mundo a los 52 años. Sin embargo, su legado sigue muy vivo. Son varias las generaciones que guardan a día de hoy con admiración y afecto imágenes y aventuras narradas por aquella voz inconfundible. Su programa Hombre y la Tierra marcó una época y enseñó a miles de personas lo que era el amor por la naturaleza.

Félix murió un 14 de marzo de 1980 en Alaska, el día de su cumpleaños tras un fatal accidente en avioneta. Los restos del siniestro se hallaron en Shaktoolik, una población donde viven los inuits muy cercana a Klondike. Ese lugar era uno de los favoritos del ecologista por su pasión por los libros de Jack London. Se sabe incluso que justo antes de despegar, miró el cielo y, admirado por tanta belleza, llegó a decir: “¿no es un bonito lugar para morir?”.

Aquella extraña premonición marcaría también parte de la leyenda de Félix Rodríguez de la Fuente. Era un hombre polifacético y mediático, capaz de emocionar y sorprender a toda una sociedad que, en aquella época, aún no disponía de una auténtica conciencia ecológica. Él asentó las bases y nos mostró, por encima de todo, la riqueza de nuestros ecosistemas y la belleza de un animal al que él amó por encima de los demás: el lobo.

Félix Rodríguez de la Fuente nació un 14 de marzo de 1928 en Burgos. Era hijo de un notario y en su casa se respiró siempre un ambiente cultural muy elevado, ahí donde crecer rodeado por la pasión por los libros, la curiosidad y el aprendizaje. Ahora bien, cabe señalar que Félix tardó bastante en ser escolarizado. Los ecos de la Guerra Civil marcaban el ritmo y la vida de su población, de ahí que la familia optara por una educación en el propio hogar.

Así, y durante sus primeros 10 primeros años de vida, el pequeño Félix pudo disfrutar de constantes escapadas al campo y la montaña, alzándose de manera temprana su afición por la cetrería. Este, el mundo de la naturaleza y la comprensión de sus ecosistemas hubiera sido sin duda la primera opción en su vida. No obstante, su padre se empeñó en orientarlo hacia una profesión de mayor provecho (según él) como era la medicina.

En 1946 inició sus estudios en Valladolid y en 1957 se graduó en estomatología en Madrid logrando el premio extraordinario de su promoción. Durante años llegó a jercer como odontólogo, pero solo a media jornada. Las tardes se las dedicaba a la cetrería. No fue hasta 1960, momento en que fallece su padre cuando puede, finalmente, dedicarse de manera profesional al estudio y protección de las aves de presa.

Félix, el amigo de los animales y el gran comunicador

En 1964 Félix Rodríguez de la Fuente empieza a consolidar su fama en Televisión Española (TVE). Después de ganar un premio en las Jornadas Internacionales de Cetrería, hace su entrada en la pequeña pantalla durante unos minutos para hablar de las aves. Durante ese breve instante de tiempo, cautiva a los espectadores por su voz y por su modo inconfundible de comunicar sobre la naturaleza. Todos se quedaron con ganas de más.

Al poco, televisión española le ofrece un programa, Félix, el amigo de los animales, el cual aprovecha para divulgar valores sobre la fauna y flora del país. Esa sería sin duda su meta de salida, porque desde ese momento se inician las publicaciones, los libros, los documentales y un libro que gana varios premios, Alas y Garras.

El hombre y la tierra, un programa emblemático

Entre 1973 y 1980 llega a la televisión su producción más conocida y emblemática: El hombre y la Tierra. La producción se divide en tres partes: las series ibérica, la suramericana y la norteamericana. Cabe señalar que aquellos episodios se hacían sin guión y que Félix improvisaba el desarrollo de cada uno de ellos. El impacto audiovisual fue inmenso.

PUBLICIDAD

Una de sus principales finalidades era la de sensibilizar a niños y adolescentes sobre el respeto a los animales y la naturaleza. No debemos restar mérito a este propósito, sobre todo porque en aquellos años tanto el interés y el conocimiento por esos temas era muy limitado.

Félix Rodríguez de la Fuente y los lobos

Fue en 1965 cuando Félix llevó a cabo algo que cambió su vida: salvó a dos lobeznos de morir apaleados en Aragón. Los adoptó, los llamo Rómulo y Remo y se convirtión en su lobo alfa, el jefe de la manada. Ese amor por los lobos lo llevó luchar por la protección de un animal odiado en la península ibérica y que iba camino de la extinción, como había ocurrido en casi toda Europa occidental.

Su afán por movilizar a la población y a las instituciones por su protección le valió más de una amenaza de muerte, pero Félix, lejos de rendirse, luchó también por el lince, el águila imperial y el oso ibérico. Gracias a él, se introdujo en la Ley de Caza el concepto de “especie protegida” para esos animales a los que no debía causarse daño alguno.

Fuente: https://lamenteesmaravillosa.com/felix-rodriguez-de-la-fuente-biografia-gran-ecologista-television/

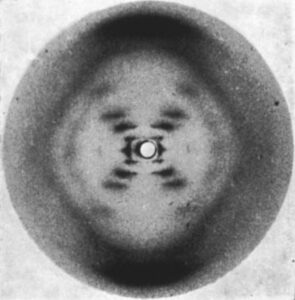

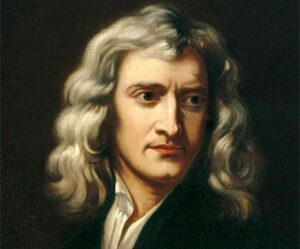

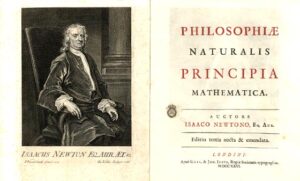

ALBERT EINSTEIN

Albert Einstein es quizá el científico mundialmente más conocido por el desarrollo de la Teoría de la Relatividad que revolucionó la ciencia conocida hasta el siglo XX.

En 1921 obtuvo el Nobel de Física por sus explicaciones sobre el efecto fotoeléctrico e importante también fue el descubrimiento del movimiento browniano, auspiciado por Robert Brown en 1820 pero que había quedado sin explicación hasta entonces.

Albert Einstein nace en el seno de una familia judía en 1879. Fue el primogénito de Hermann Einstein y Pauline Koch. Su madre, que sabía tocar diversos instrumentos musicales, inspira la pasión musical que Einstein demostró desde muy pequeño. También influyó mucho en él su tío Jakob Einstein, ingeniero, que le daba libros de ciencia para que los leyera. Además Jakob montó con el padre de Einstein un taller dónde llevarían a cabo proyectos y experimentos tecnológicos de la época y, a pesar de que éste fracasó, Einstein creció impregnándose de ese espíritu inquieto y amante de la ciencia.

Fue un niño solitario que se entregaba al estudio y a la lectura concentrado y paciente. No comenzó a hablar hasta los tres años y eso, unido a su carácter, hizo plantearse incluso a sus padres si aquel niño sufría alguna discapacidad intelectual. Precisamente Einstein siempre alegó que cree que fue capaz de desarrollar la teoría de la relatividad debido a su desarrollo intelectual tardío ya que un adulto normal no se pregunta sobre el tiempo y el espacio, sólo cuando se es niño.

A los 4 años, en el transcurso de una enfermedad que le hizo reposar en cama, su padre le regaló una brújula de bolsillo. Para Einstein, según sus propias palabras, este acontecimiento sería determinante ya que le fascinó el hecho de que aquella aguja siempre apuntara en la misma dirección sin estar en contacto con nada. Esa curiosidad innata sería motivada y alentada por sus padres que le educaron en la perseverancia y la independencia.

También influyó en él, durante su juventud, un estudiante de medicina apellidado Talmud que le llevaba libros científicos y libros de filosofía que Einstein leía y comprendía apasionadamente.

Einsten cursó sus estudios de primaria en un colegio católico en Munich, donde la familia se había trasladado un año después de su nacimiento, y obtuvo excelentes calificaciones, especialmente en ciencias.

La etapa de la secundaria fue más dura para él y en 1895 se reunió con su familia en Milán (Italia), dónde debido a dificultades económicas, se habían trasladado sus padres con su hermana pequeña Maya. Pero Einstein no había terminado el bachillerato y, aunque trató de acceder al Instituto Politécnico de Zurich (Suiza) mediante un examen, no pudo debido a que no superó una asignatura de “letras”. Finalmente al año siguiente sí obtuvo el título de bachiller y con 17 años, por fin, ingresó en la Politécnica de Zurich para estudiar Física. Se graduó en 1900 y obtuvo el título de profesor de Matemáticas y Física.

Entre 1902 y 1909 consiguió un puesto fijo en la oficina de patentes de Berna, en Suiza y durante este tiempo terminó su doctorado. En ese periodo, concretamente en 1905, publicó unos artículos de suma relevancia para la ciencia: sobre el efecto fotoeléctrico, sobre el movimiento browniano y la teoría de la relatividad especial. Estos artículos le valieron la obtención de su doctorado, una plaza de profesor en 1909 en la Universidad de Berna, en 1914 una plaza en la Academia de ciencias prusiana, en Berlín, y en 1921 el Premio Nobel de Física, pero otorgado por el efecto fotoeléctrico, ya que la Teoría de la Relatividad Especial y General (que perfeccionó hacia 1915) suscitaban controversia en el mundo científico. Durante el resto de su vida y, a pesar de que tuvo que vivir dos guerras mundiales siendo durante la segunda el momento en que emigró a Estados Unidos para siempre, se dedicó a la ciencia tratando de encontrar una teoría unitaria de la gravitación y el electromagnetismo. Por toda su trayectoria, obtuvo fama y prestigio mundiales como científico y la ecuación E=m·c 2 quizá sea de las más conocidas de la Física.

Casado dos veces y con dos hijos reconocidos, fue un activo defensor del pacifismo, aunque se le recuerde también por apoyar (y no participar) el “Proyecto Manhattan”, un programa de desarrollo de armas nucleares en EEUU que daría lugar a la bomba atómica. Pero tras el desastre de Hiroshima y Nagasaki, hizo campaña contraria a las armas nucleares.

Einstein falleció en Princeton en 1955 dejando un legado científico que revolucionó la ciencia del siglo XX y de momento, probablemente del XXI.

Principales publicaciones

- Sobre el efecto fotoeléctrico: Un punto de vista heurístico sobre la producción y transformación de luz (1905).

- Sobre el movimiento browniano: Sobre el movimiento requerido por la teoría cinética molecular del calor de pequeñas partículas suspendidas en un líquido estacionario (1905).

- Relatividad especial. Dos artículos: Sobre la electrodinámica de cuerpos en movimiento y Equivalencia entre masa y energía (1905).

- Teoría de la Relatividad General. Presentada como conferencia en la Academia de las ciencias prusianas. (1921).

Fuente: https://www.kids.csic.es/cientificos/einstein.html

DIA MUNDIAL DEL AGUA

La idea de celebrar este día internacional se remonta a 1992, año en el que tuvo lugar la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de Río de Janeiro y en la que emanó la propuesta. Ese mismo año, la Asamblea General adoptó la resolución por la que el 22 de marzo de cada año fue declarado Día Mundial del Agua, siendo 1993 el primer año de celebración.

España es uno de los países de Europa que se prevé que sufra un mayor estrés hídrico como consecuencia del cambio climático. A día de hoy, ya estamos viviendo sus efectos en esta región, y es que las precipitaciones son cada vez más irregulares, los periodos de sequía más intensos y cada año se baten récords de temperaturas medias.

El clima es determinante principal de las condiciones ambientales que regulan la disponibilidad de agua en cualquier área geográfica. De ahí que, tomar medidas inmediatas resulte imprescindible para afrontar la demanda. No olvidemos que, además del estrés hídrico como consecuencia del cambio climático, se prevé que la demanda mundial de agua aumente en un 55 % para 2050.

La Estrategia Española de Economía Circular, España Circular 2030, sienta las bases para impulsar un nuevo modelo de producción y consumo en el que el valor de productos, materiales y recursos se mantengan en la economía durante el mayor tiempo posible. Así, en la estrategia se definen una serie de objetivos a alcanzar en 2030, uno de ellos mejorar un 10% la eficiencia en el uso del agua. Para conseguirlo, una de las principales líneas de actuación que plantean es la reutilización del agua.

A día de hoy, España reutiliza algo más del 7% del agua regenerada. Se trata de agua que ha sido depurada y sometida a tratamientos específicos que permiten que pueda ser reutilizada para diferentes usos.

La agricultura, el riego de zonas verdes, el baldeo de calles o la recarga de acuíferos, son algunos de los usos principales que se dan a este recurso; sin embargo, queda mucho trabajo por hacer. Pese a que algunas zonas del territorio español, sobre todo las zonas más áridas, han realizado ya importantes esfuerzos por incrementar el uso de agua regenerada superando incluso el 95% de reutilización, sigue habiendo zonas donde este porcentaje se encuentra muy por debajo. Incluso, algunos territorios, de la mano de las empresas gestoras del ciclo integral del agua, han trabajado para incorporar nuevos usos al agua regenerada, como por ejemplo la prevención de incendios forestales.

Meta 6.4 marcada dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU

El ODS 6 de la Agenda 2030 está vinculado al ‘Acceso al Agua y Saneamiento’. Así, dentro de cada uno de los objetivos se plantean un número de metas a cumplir para el año 2030. La meta 4 de este Objetivo de Desarrollo Sostenible está vinculada a aumentar considerablemente el uso eficiente de los recursos hídricos en todos los sectores y asegurar la sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la escasez de agua.

Conferencia de Naciones Unidas sobre el Agua: un año decisivo para el ODS 6

El año 2023 será decisivo para el agua. En ello coinciden organismos internacionales, gobiernos, empresas y científicos, unidos en el objetivo de conseguir agua limpia y saneamiento para todos, tal y como marca el ODS 6 de la Agenda 2030. Del 22 al 24 de marzo en Nueva York se llevará a cabo la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Agua, 46 años después de que tuviera lugar la primera, en marzo de 1977 en Mar del Plata (Argentina).

Así, la ONU dedicará al agua una nueva conferencia monográfica de máximo nivel, coincidiendo con la mitad de la Década para la Acción sobre el Agua y el Saneamiento (2018-2028).

La organización internacional espera que, en esta cita, que coincidirá con el Día Mundial del Agua de 2023, se haga balance de los resultados de la mitad de la Década de Acción y se establezca una hoja de ruta y un cronograma concretos para asegurar que la humanidad llegue a 2030 con el derecho humano al agua y al saneamiento asegurado para todos. Naciones Unidas no se olvida de unir los ODS 6 y 17, destacando que «deben mejorarse las alianzas entre los grupos de interés. Solo a través de esfuerzos combinados podemos lograr la agenda del agua. Tenemos que fortalecer el diálogo con otros sectores y encontrar palancas comunes para acelerar el progreso. Empresas, sociedad civil, mundo académico y todas las partes interesadas deben desempeñar un papel activo en el proceso preparatorio y en la propia conferencia»

Fuente: https://www.un.org/es/observances/water-day /https://www.fundacionaquae.org/dia-mundial-agua-2023/

ABRIL

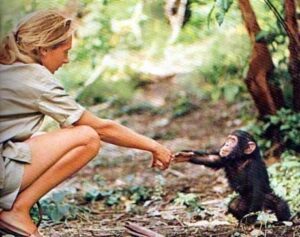

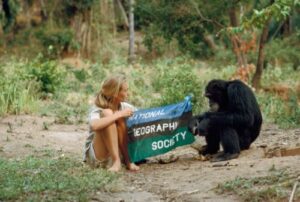

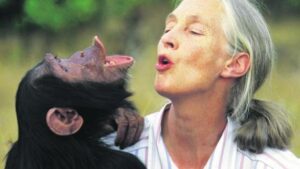

JANE GOODALL

Jane Goodall nació el 3 de abril de 1934 en Londres en el seno de una familia de clase media, criándose en la posguerra en la casa familiar de Bournemouth, en el sur de Inglaterra. Allí vivió su infancia y juventud, rodeada de animales y soñando con escribir sobre los animales en África. A los 23 años comenzó a hacer realidad su sueño viajando a Kenia, donde trabajó con el famoso antropólogo Louis Leakey, hasta que éste la envió en 1960 a Gombe, Tanzania, con la arriesgada misión de investigar por primera vez a los chimpancés salvajes de la zona. Con la sola compañía de su madre y un cocinero, plantó su tienda en la selva y comenzó su proyecto de investigación que duraría en teoría seis meses, y que continúa en el presente tras más de seis décadas, de la mano de investigadores y asistentes del IJG.

Los resultados de sus exhaustivas investigaciones de campo revolucionaron a la comunidad científica y fascinaron al mundo entero a través de los documentales de National Geographic, entre otros. Su perseverancia, intuición, empatía y capacidad de observación permitieron echar luz en el hasta entonces desconocido mundo de los chimpancés, revelando su conducta instrumental, estructura social, forrajeo, caza, guerra entre grupos, altruismo, dominancia, canibalismo, crianza y adopción, entre muchos otros aspectos. Su extenso trabajo, proseguido por investigadores del Instituto Jane Goodall, cumple 62 años en 2022 y constituye una de las investigaciones de campo más prolongadas sobre animales en libertad.

Con más de 26 libros en su haber (ver página tienda solidaria), innumerables artículos científicos, y más de 20 producciones para cine o televisión, sin contar las miles de entrevistas o artículos sobre ella, su trabajo ha sido fundamental no sólo para difundir conocimientos sobre los chimpancés y otras especies, sino también para generar empatía y afianzar su protección y la de sus ecosistemas, además de invitarnos a reflexionar sobre nuestra propia especie y promover un estilo de vida más sostenible en nuestras sociedades. Ha sido considerada una de las mujeres científicas de mayor impacto en el siglo XX y una de las activistas más importantes del siglo XXI. El documental sobre su vida y obra, “El viaje de Jane”, ha ganado el premio “Best Green Film” en el GreenFilmFest de Berlín, y fue preseleccionado entre los nominados al Oscar 2012 a Mejor documental.

En 2018 se estrenó en los canales de National Geographic en España el documental «Jane» con imágenes inéditas, perdidas durante años en los archivos de National Geographic, y con la dirección de Brett Morgen.

https://www.youtube.com/watch?v=BjuwJ09yrwU

Y en 2020 se estrenó la secuela de ese documental de National Geographic, llamado «Jane Goodall: La gran esperanza».

https://www.youtube.com/watch?v=PGI3z9GcnYA

Jane Goodall es Doctora en Etología por la Universidad de Cambridge y Doctora honoris causa por más de 45 universidades del mundo, incluyendo dos instituciones españolas. Ha sido distinguida con más de 100 premios internacionales, incluido el Premio Príncipe de Asturias de Investigación en 2003 en España, el Premio Internacional Cataluña 2015, la Legión de Honor de la República de Francia, y el título de Dama del Imperio Británico. Del mismo modo, fue galardonada con la medalla Hubbard del National Geographic Society, el prestigioso Kyoto Prize en Japón, la medalla Benjamin Franklin en Ciencias de la Vida, el premio Gandhi/King por la No Violencia, y la Medalla de Oro UNESCO. En abril de 2002, el Secretario General Kofi Annan nombró a la Dra. Goodall como “Mensajera de la Paz” de Naciones Unidas, y fue confirmada en su misión en 2007 por el Secretario General Ban Ki-moon. En 2009 fue nombrada como patrocinadora oficial del Año del Gorila, por la ONU. En 2012 volvió a participar de la ceremonia en la sede de la ONU en Nueva York (ver noticia). En 2020 recibió el Premio Tang (Taiwan) de Desarrollo Sostenible y también el Premio Artemio Precioso, otorgado por Greenpeace España por su activismo ambiental.

También puedes encontrar el valioso testimonio de la Dra. Jane Goodall en medios escritos, en forma de entrevistas, chats, blogs y artículos en esta página. Además, puedes ver videos de momentos históricos y de entrevistas especiales a la Dra. Jane Goodall en este enlace. Y si quieres escuchar a la Dra. Jane leyendo sus propios cuentos, en inglés y con subtítulos, clica aquí.

https://janegoodall.es/es/biografia.html

ARENARIA CUMPLE AÑOS!!

El 9 de Abril de hace 14 años nacía Arenaria, y para celebrarlo, este año haremos un concurso si quieres saber más pincha en el siguiente enlace:

MAYO

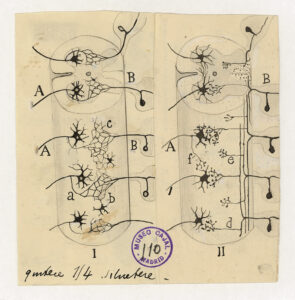

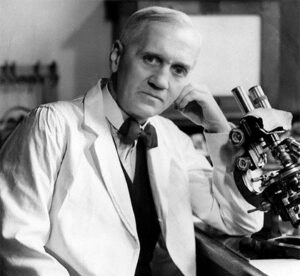

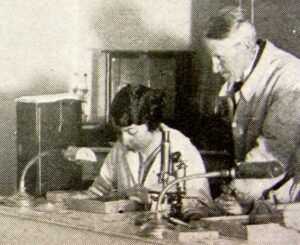

SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL.

(Petilla de Aragón, 1 de mayo de 1852 – Madrid, 17 de octubre de 1934). Médico español, especializado en histología y anatomía patológica. Considerado el padre de la neurociencia.

Nació en Petilla de Aragón, hijo de Justo Ramón Casasús y de Antonia Cajal. Su padre era médico-cirujano, profesión que obligó a la familia a cambiar de residencia constantemente.

Realizó los estudios primarios con los escolapios de Jaca y los de bachillerato en el instituto de Huesca, en una época marcada por la agitación social, el destierro de Isabel II y la Primera República. Una etapa en la que comienza a mostrar su rebeldía, negándose a memorizar conceptos, también desarrolló habilidades en dibujo para el que parecía estar dotado, dibujos que realizaba siempre en contacto con la naturaleza, una pasión que le llevó a otra, su afición a la montaña.

En 1870, realiza el primer curso de Medicina en Zaragoza. Don Justo es nombrado cirujano del Hospital Provincial y toda la familia se traslada a Zaragoza. Cursó sus estudios con éxito y tras licenciarse en 1873, fue llamado a filas. El servicio militar era obligatorio según una ley que había establecido Emilio Castelar, presidente de la Primera República. Cuando llevaba unos meses en la milicia, se convocaron oposiciones para el cuerpo de Sanidad Militar. Después de quedar el número 6, ingresó y fue inmediatamente destinado a Cuba.

Una vez regresado a España (1875), es nombrado ayudante interino de Anatomía en la Universidad de Zaragoza y dos años más tarde obtuvo el doctorado en la Universidad de Madrid, con la Tesis Patogenia de la Inflamación. A continuación, ganó la plaza de director del Museo Anatómico de Zaragoza, cargo que desempeñó hasta que obtuvo la cátedra de Anatomía General de la Universidad de Valencia (1883); posteriormente ejerció su magisterio en las de Barcelona (1887) y Madrid (1892).

Santiago Ramón y Cajal es a menudo nombrado «padre de la neurociencia moderna» por sus estudios sobresalientes sobre la anatomía microscópica del sistema nervioso, sus observaciones sobre la degeneración y regeneración del sistema nervioso y por sus teorías sobre la función, el desarrollo y la plasticidad de prácticamente todo el sistema nervioso. Por primera vez, Cajal situó a España en la vanguardia de la ciencia internacional. Después de sus casi cincuenta años de trabajo (1887-1934) sus investigaciones siguen cautivando y estimulando a los neurocientíficos modernos de todo el mundo. Sus descripciones y sus láminas han servido de texto para la formación de generaciones de médicos en todo el mundo. Publicó más de 200 artículos en revistas nacionales y extranjeras. Entre sus libros es necesario mencionar: Manual de Histología normal y técnica micrográfica (1889), Manual de Anatomía patológica general (1890), Textura del sistema nervioso del hombre y de los vertebrados (1904).

En 1902, fue nombrado director del «Laboratorio de Investigaciones Biológicas», un centro de investigación fundado por orden de Su Majestad el Rey Alfonso XIII con motivo de la concesión en 1900 del Premio Moscú a Santiago Ramón y Cajal. Este laboratorio nacional dio origen al Instituto Cajal en 1922, que luego se incorporó al CSIC el 24 de noviembre de 1939.

En 1888 el joven investigador español descubrió que el sistema nervioso, incluido el cerebro, está compuesto de entidades individuales, más tarde denominadas neuronas. Sus hallazgos refutaron la popular «teoría reticular», que imperaba hasta entonces y que consideraba al sistema nervioso como una red continua de fibras. Cajal estudió cada fase de la vida de las neuronas. En los embriones, observó una estructura dinámica en la punta de los axones en desarrollo (que denominó cono de crecimiento), que según su hipótesis podría estar guiada hacia núcleos específicos del cerebro por sustancias químicas (neurotropismo). Dedujo que, debido a los espacios entre ellas, las neuronas deben comunicarse no por continuidad sino por contacto, (término más tarde acuñado “sinapsis”). A partir de imágenes estáticas, Cajal pudo determinar el flujo general de actividad nerviosa (la llamada doctrina de la polarización dinámica). Cajal también identificó que hay protuberancias en los tallos de las dendritas (que llamó “espinas dendríticas”), que sus contemporáneos descartaron como artefactos pero que él reconoció como sitios de contacto reales con capacidad funcional.

En la década de 1890, Cajal fue uno de los primeros científicos en interpretar la capacidad de las neuronas para adaptar su morfología (plasticidad) a las necesidades funcionales. Él, muy probablemente pudo haber sido responsable de popularizar el término “plasticidad”. En este sentido, dijo Cajal, «el hombre puede convertirse en el escultor de su propio cerebro».

En la década de 1890, Cajal fue uno de los primeros científicos en interpretar la capacidad de las neuronas para adaptar su morfología (plasticidad) a las necesidades funcionales. Él, muy probablemente pudo haber sido responsable de popularizar el término “plasticidad”. En este sentido, dijo Cajal, «el hombre puede convertirse en el escultor de su propio cerebro».

Santiago Ramón y Cajal obtuvo el Premio Nobel en Fisiología y Medicina en 1906. En 1907 se convirtió en el primer presidente de la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, cargo que desempeñó hasta su muerte. Como presidente de la JAE (1907-1932), Cajal dirigió el mayor proyecto científico de regeneración y modernización llevado a cabo en España a principios del siglo XX. Durante su larga presidencia, alentó cambios estructurales en el sistema educativo español, siendo la JAE el germen del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Participó en las principales iniciativas de crear una infraestructura científica y educativa en España: Instituto Nacional de Higiene Alfonso XIII y Consejo de Instrucción Pública (1900); Laboratorio de Investigaciones Biológicas (1900) e Instituto Cajal (1920).

En 1908 fue elegido senador en representación de la Universidad de Madrid, y dos años más tarde fue designado senador vitalicio. Sin embargo, no aceptó ningún nombramiento de contenido político, hasta el punto que rechazó el de Ministro de Instrucción Pública (1906).

A lo largo de su vida recibió numerosas muestras de reconocimiento a su obra: denominación de centros escolares y de investigación. Gran Cruz de Isabel la Católica (1890), Gran Cruz de Alfonso XII (1902), Premio Internacional de Moscú (1900), medalla de oro de Helmholtz de la Real Academia de Berlín (1905).

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2845060/

https://www.csic.es/es/legado-cajal

DÍA EUROPEO DE LOS PARQUES

Los primeros parques nacionales europeos se declararon en Suecia el 24 de mayo de 1909. Para conmemorar ese día, la Federación EUROPARC, organización paneuropea creada en 1973 que reúne a instituciones dedicadas a la conservación de la naturaleza y a espacios naturales protegidos de 38 países, promueve desde 1999 la celebración del Día Europeo de los Parques.

Parque Nacional de Abisko, uno de los primeros parques nacionales creados de Europa en 1909.

Con este día se pretende recordar y difundir los valores de los Parques Nacionales y el papel que cumplen en la conservación de la naturaleza, en el territorio y ante los retos del cambio global como lugares para el seguimiento, la adaptación y la sensibilización. En esta edición 2023, el lema común es Construyendo sobre nuestras raíces. Una fantástica oportunidad para reconocer y dar a conocer el enorme patrimonio natural y cultural de nuestras áreas protegidas, las buenas prácticas y las lecciones aprendidas para mejorar el papel de la naturaleza en beneficio de toda la sociedad.

En España tenemos un total de 16 parques Nacionales: once de ellos en la península ibérica, cuatro en Canarias y uno en Baleares. Están integrados en la Red de Parques Nacionales. El primero de ellos, Picos de Europa, fue creado en 1918 y el último en incorporarse a la red, en 2021, fue el parque nacional de la Sierra de las Nieves.

En Galicia tenemos uno: Parque Nacional Marítimo Terrestre de las Islas Atlánticas, creado en 2002.

Parques Nacionales españoles:

1.-Parque Nacional del Teide (Tenerife).

2.-Parque Nacional de Timanfaya (Lanzarote).

3.-Parque Nacional de Garajonay (La Gomera).

4.-Parque Nacional de la Caldera de Taburiente (La Palma).

5.-Parque Nacional del Archipiélago de Cabrera (Baleares).

5.-Parque Nacional del Archipiélago de Cabrera (Baleares).

6.-Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido (Huesca).

7.-Parque Nacional de Aigüestortes y Lago de San Mauricio (Lleida).

8.-Parque Nacional de los Picos de Europa (Asturias – Cantabria – León).

9.-Parque Nacional de Cabañeros (Ciudad Real – Toledo).

9.-Parque Nacional de Cabañeros (Ciudad Real – Toledo).

10.-Parque Nacional de las Tablas de Daimiel (Ciudad Real).

11.-Parque Nacional de las Islas Atlánticas de Galicia (Pontevedra – A Coruña).

12.-Parque Nacional de Doñana (Huelva – Sevilla – Cádiz).

13.-Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama (Madrid – Segovia).

13.-Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama (Madrid – Segovia).

14.-Parque Nacional de Monfragüe (Cáceres).

15.-Parque Nacional de Sierra Nevada (Granada – Almería).

16.-Parque de la Sierra de las Nieves (Málaga).

Fuentes: https://redeuroparc.org/dia-europeo-de-los-parques/

Fuentes: https://redeuroparc.org/dia-europeo-de-los-parques/

https://parquesnacionales.cnig.es/es

https://www.miteco.gob.es/es/red-parques-nacionales/nuestros-parques/

JUNIO

DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE

El 5 de junio se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente, con la finalidad de sensibilizar a la población mundial acerca de la importancia de cuidar nuestros ecosistemas y fomentar el respeto al medio ambiente. El Día Mundial del Medio Ambiente fue proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 1972, coincidiendo con el inicio de la Conferencia de Estocolmo, cuyo tema principal fue precisamente el medio ambiente.

Este día se convierte en la plataforma mundial más grande para la divulgación ambiental y lo celebran millones de personas en todo el mundo.

Cada año lo auspicia un país diferente, y en este 2023 el anfitrión y organizador es CÔte D’Ivoire. Este año se trata de concienciar sobre la contaminación por plásticos y buscar soluciones al plástico: Por un planeta sin contaminación por plásticos.

Cada año se producen a nivel mundial más de 400 millones de toneladas de plástico y se cree que la mitad de este material se concibe para una vida útil de un solo uso. Menos del 10% se recicla. Se estima que entre 19 y 23 millones de toneladas de desechos plásticos terminan cada año en lagos, ríos y mares. Eso equivale al peso de alrededor de 2200 Torre Eiffeles juntas. Asimismo, los microplásticos (partículas plásticas cuyo diámetro es inferior a 5 mm) invaden los alimentos, el agua e incluso el aire. Se estima que las personas ingieren más de 50.000 partículas de plástico cada año, e incluso muchas más si se tienen en cuenta las partículas inhaladas. Los productos plásticos de un solo uso que resultan desechados o quemados no solamente perjudican a la salud humana y la biodiversidad, sino que igualmente contaminan todo tipo de ecosistemas, desde los picos de montaña hasta el lecho marino.

(Foto: InsideCreativeHouse/Adobe Stock).

Es posible hacer frente al problema de la contaminación por plásticos si se aprovechan los avances científicos y las soluciones existentes. Para resolver esta crisis, es necesario que los gobiernos, el sector privado y demás partes interesadas amplifiquen e implementen medidas eficaces dirigidas. Por tal motivo, resulta primordial que el Día Mundial del Medio Ambiente movilice medidas ambientales transformadoras en todos los rincones del mundo.

Este año marca el 50 aniversario de este día mundial establecido por primera vez por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1972.

En los últimos 50 años, su celebración ha llegado a convertirse en una de las plataformas mundiales con mayor alcance en favor de las causas ambientales. Decenas de millones de personas se han sumado a participar de manera virtual y presencial en actividades, eventos y todo tipo de iniciativas alrededor del mundo.

El tiempo se acaba y la naturaleza se encuentra en situación de emergencia. Para mantener el calentamiento global por debajo de 1,5 °C este siglo, debemos reducir a la mitad las emisiones anuales de gases de efecto invernadero para 2030. Si no actuamos ya, la exposición a aire contaminado aumentará en un 50% en esta década, mientras que los desechos plásticos que fluyen hacia los ecosistemas acuáticos podrían triplicarse para 2040. Pero estas no serán las únicas consecuencias. Le seguirán muchas más.

Necesitamos una acción urgente para abordar estos problemas apremiantes, haciendo que «Una sola Tierra» y su enfoque sobre una vida sostenible en armonía con la naturaleza sean tan pertinentes como siempre.

Fuente: https://www.un.org/es/observances/environment-day

DÍA MUNDIAL DE LOS OCÉANOS

En 1992 se propuso, por primera vez, la idea de celebrar un día que destacara el valor que tienen los océanos en el marco de la celebración de la Cumbre de la tierra de Río de Janeiro. Sin embargo, no fue hasta 2008, cuando la Asamblea de las Naciones Unidas designó el 8 de junio como el Día Mundial de los Océanos. Este día recuerda el importante papel del océano en la vida cotidiana. Son los pulmones de nuestro planeta, una fuente importante de alimentos y medicinas y una parte fundamental de la biosfera.

El propósito del Día es informar sobre el impacto de los humanos en el océano, desarrollar un movimiento mundial de apoyo y unir a la población en un proyecto para la gestión sostenible de nuestros mares.

El océano cubre más del 70% del planeta. Es nuestra fuente de vida y sustento de la humanidad y de todos los demás organismos de la tierra. Los océanos son grandes extensiones de agua salada que cubren una gran parte de la superficie de la Tierra. Los océanos contienen el 96% de toda el agua de la Tierra. El resto es agua dulce que se encuentra en forma de ríos, lagos y hielo. En ellos habitan una gran diversidad de ecosistemas marinos con miles de especies animales y vegetales y que a su vez son esenciales para que exista un equilibrio ecológico, que ayuda a los seres humanos en su sustento.

(Foto:@Renee Capozzola).

Prueba de ello es que el océano produce al menos el 50% del oxígeno del planeta, alberga la mayor parte de la biodiversidad de la tierra y es la principal fuente de proteínas para más de mil millones de personas en todo el mundo. Los océanos absorben alrededor del 30% del dióxido de carbono producido por los humanos, amortiguando los impactos del calentamiento global. Además, resulta clave para nuestra economía, ya que se estima que, para 2030, habrá en torno a 40 millones de trabajadores en todo el sector relacionado con los océanos. Sin embargo, a pesar de todos sus beneficios, necesita más apoyo que nunca.

Con el 90% de las grandes especies marítimas de peces mermadas y el 50% de los arrecifes de coral destruidos, estamos extrayendo más del océano de lo que se puede reponer. Debemos trabajar juntos para crear un nuevo equilibrio en el que no agotemos todo lo que este nos ofrece, sino que restauremos su vitalidad y le devolvamos una nueva vida.

Los océanos funcionan como sostén planetario y son vitales para el natural ciclo de la vida. En ellas se producen los llamados accidentes climáticos y otros fenómenos naturales que pueden afectar de forma negativa algunas regiones pobladas del planeta, sobre todo, a las que viven cercanas a las costas.

A través de los años, el hombre, en su constante afán de avanzar hacia la búsqueda de nuevos desarrollos, ha provocado un gran daño a los mares y océanos. Cada año son miles las especies de plantas y animales que se extinguen debido a la gran cantidad de desperdicios y agentes contaminantes que son depositados en las aguas del mar y, aunque algunos gobiernos han tomado medidas para subsanar el problema, las mismas no han sido suficientes para evitar la extinción de grandes ecosistemas marinos que mueren por estas causas.

No podemos olvidar que los océanos cumplen la función de contribuir al equilibrio climático, sin embargo, en la actualidad la quema de los combustibles fósiles ha impactado de forma negativa a toda la Tierra provocando un aumento descontrolado de las temperaturas y gran desequilibrio del clima en los cinco continentes. Estos cambios abruptos y continuos representan una seria amenaza futura para toda la humanidad, ya que, de acuerdo a los estudios realizados por los científicos, en los últimos años, se ha podido observar un incremento en el nivel del mar debido a los gases del efecto invernadero.

A pesar de que solo haya un Día Mundial de los Océanos por año, debemos tenerlos en cuenta durante los 365 días ya que, si se degradan en exceso la supervivencia del planeta, de nosotros, del resto de especies animales y vegetales, pendería de un hilo.

Fuente: https://www.un.org/es/observances/oceans-day

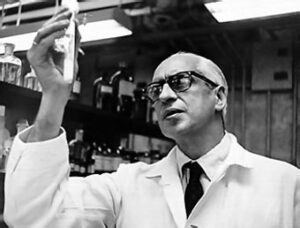

JACQUES YVES COUSTEAU

Jacques-Yves Cousteau (Saint André de Cubzac, Francia, 1910-París, 1997) fue un oficial naval francés, explorador, investigador y biólogo marino que estudió el mar y sus habitantes.

Describió su investigación del mundo submarino en una serie de libros, el primero, The Silent World: A Story of Undersea Discovery and Adventure, publicado en 1953. Cousteau también dirigió películas, comoThe Silent World, el documental adaptación de su libro, que ganó una Palma de Oro en el Festival de Cine de Cannes de 1956. Las películas y series documentales rodadas durante sus exploraciones a bordo de su buque Calypso han sido emitidas por televisión a través de su programa documental, El Mundo Submarino, que durante años fue transmitido en todo el mundo, haciendo de Cousteau el más célebre de los divulgadores del mundo submarino. Fue, además, uno de los primeros activistas contra la contaminación del medio marino.